〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-15-8-101

受付時間 | 10:00~20:00(13:00~15:00昼休み) ※最終受付:平日19:30、土曜日16:30 |

|---|

アクセス | 地下鉄南北線北四番丁駅徒歩3分 駐車場:1台 |

|---|

仙台でも多い腱板断裂のオステオパシー治療

スポーツ選手も一般の方も注意が必要な症状

腱板断裂の手術でお悩みの方へ

腱板断裂は、肩関節の周りにある4つの腱板のうち、上腕骨と肩甲骨の間に位置する上部腱板の棘上筋が断裂する症状です。スポーツ選手だけでなく、一般の方でも発症することがあり、肩の痛みや動かしにくさなどの症状が現れます。本記事では、腱板断裂についての基本情報や注意点について解説し、正しい知識を身につけて予防や早期発見につなげることを目的としています。

目次

- 腱板断裂とは?肩関節の解剖学的構造について

- 腱板断裂の症状とは?肩の痛みや動かしにくさに注意!

- 腱板断裂の原因は?スポーツ以外にもある?

- 腱板断裂の診断方法は?MRIやエコーなどの検査について

- 腱板断裂の治療法は?手術以外にもある?

- 腱板断裂のリハビリは?正しい方法でしっかり回復しよう

- オステオパシー施術は腱板断裂手術後、手術前でもスムーズに肩が動かせます。

腱板断裂とは?肩関節の解剖学的構造について

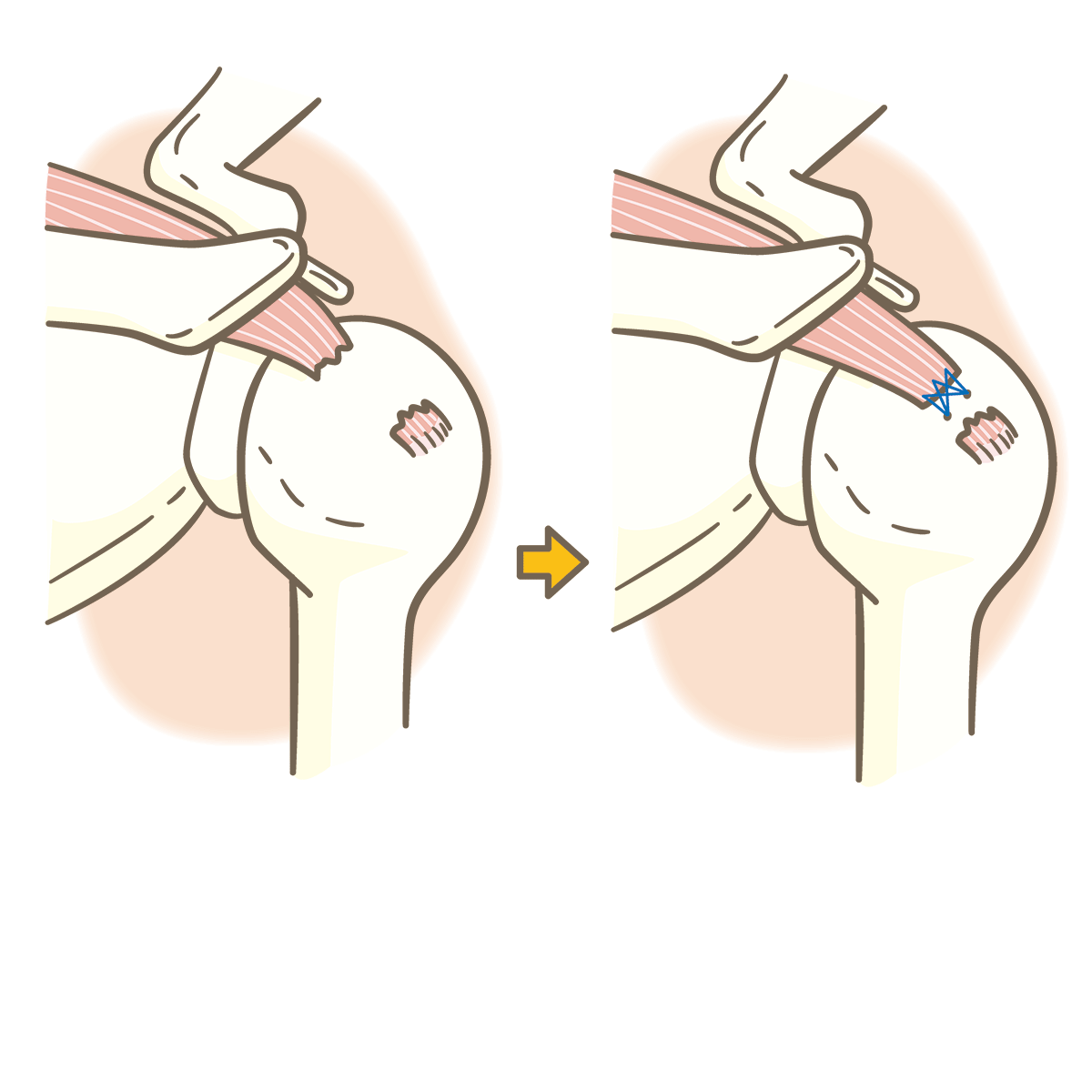

腱板断裂とは、肩関節の周りにある4つの腱板のうち、上腕骨と肩甲骨の間に位置する上部腱板の「棘上筋」が断裂する症状です。肩関節は球と円柱のような形状を持つため、関節を支えるための筋肉や腱が重要な役割を担っています。腱板はその中でも特に重要で、肩の可動域を広げたり、肩関節を安定させる役割を持っています。四十肩、五十肩は、肩の関節にある「腱板」という筋肉組織が炎症を引き起すほど使い続け「関節包」に炎症が広がり発症します。

整形外科などの病院では、老化現象として筋肉や腱の柔軟性が失われスムーズに動かなくなるからと言われ原因不明と言われています。

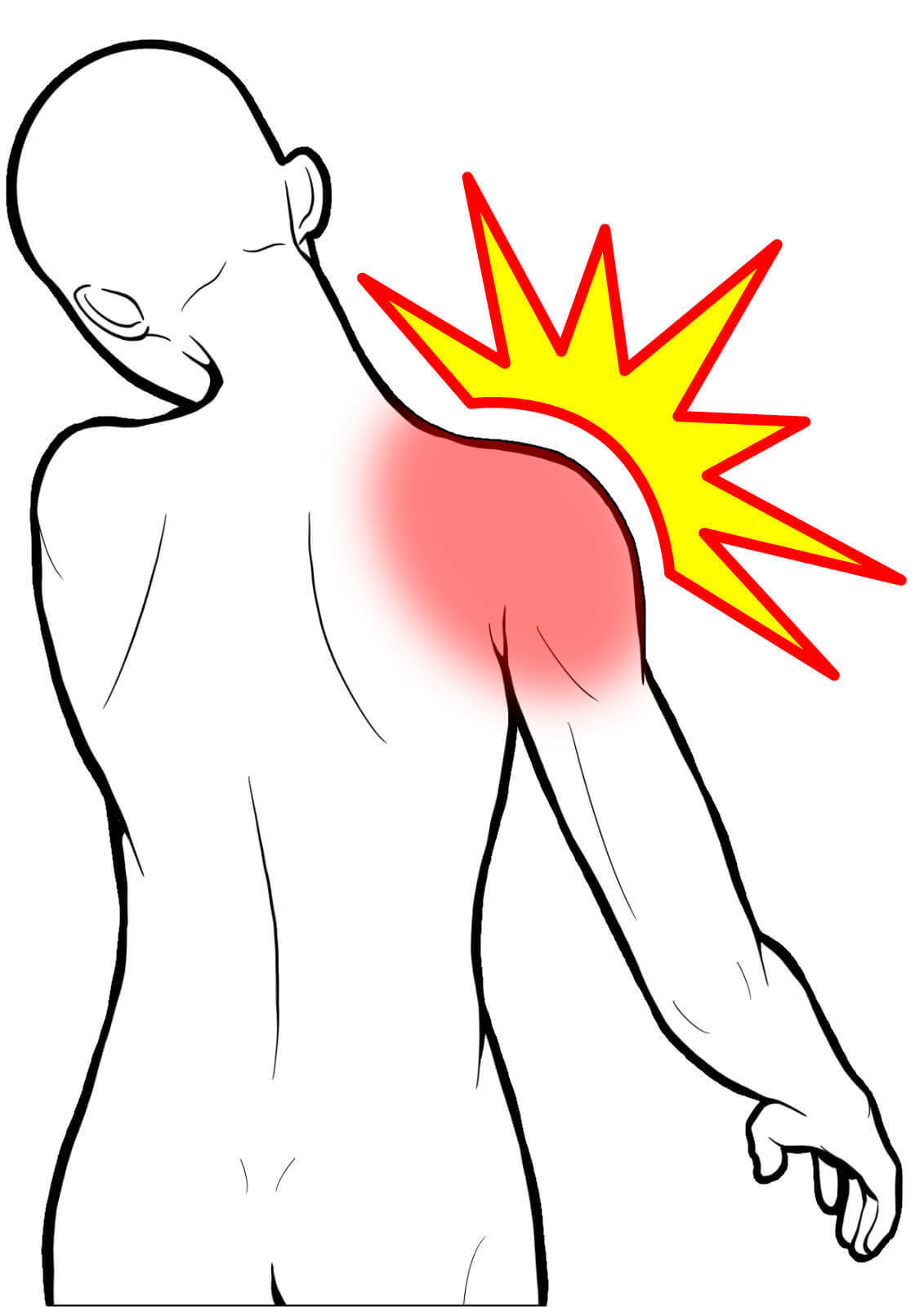

腱板断裂の症状とは?

肩の痛みや動かしにくさに注意

腱板断裂の代表的な症状は、肩の痛みや動かしにくさです。肩を上げたり、腕を回したりするときに痛みを感じたり、肩の可動性が制限されたりすることがあります。軽度の場合は痛みが軽く、慢性的に続くこともありますが、重度の場合は痛みが強く、肩の可動域が著しく制限されることがあります。

腱板断裂の原因は?スポーツ以外にもある?

スポーツ以外にも、日常生活での肩の使用頻度が多い人や、姿勢が悪い人、加齢が進んだ人など、様々な人が腱板断裂のリスクを持っています。腱板断裂の原因は、大きく分けて外傷性と非外傷性の2つがあります。多くは非外傷性のものになります。

外傷性の場合は、スポーツや交通事故などの急激な外力が加わることが原因となります。

一方、非外傷性の場合は、肩関節の酷使や加齢による変性が原因となることがあります。

具体的には、上部腱板の「棘上筋」は肩こりや巻き肩、いかり肩の状態では血行不良を起こしています。これが続けば筋肉に栄養がいきわたらないため、枯れた枝のように筋肉も傷んで断裂してしまうのです。

腱板断裂の診断法は?MRIやエコーなどの検査につい

腱板断裂の診断は、患者の症状や体の状態を調べることから始まります。その後、X線検査やMRI、エコーなどの画像診断検査を行うことで、断裂の程度や場所を確認することができます。また、医師が肩関節の可動域や筋力などを調べる検査も行います。

腱板断裂の治療法は?手術以外もあります!

腱板断裂の治療法は、症状や断裂の程度によって異なります。軽度の場合は、安静にして自然治癒を待つこともあります。一方、重度の場合は手術が必要となることがあります。しかし、高齢の方が腱板断裂になる為、手術後の予後がよろしくない事が難点です。

また、リハビリテーションや物理療法、鍼灸治療、漢方薬などの代替療法もあります。しかし、現代の西洋医学では治療法には限界があり、代替療法が結果が出ている文献もあります。

オステオパシーの施術は手術前の肩、手術後の肩の不具合に対応しています。詳しくは後述します。

腱板断裂や腱板損傷の手術に対しての注意点

一般的には「断裂や損傷で切れたものをつなげば良くなる」と言うイメージでしょう。しかし、そうでもないようです。

元々ある筋肉に傷を入れて修復してるわけなので、治ってはいないと思うのです

この言葉は仙台育英出身のプロ野球選手、由規投手がyahooNEWSのインタビューで『手術することは治る事ではない』と語っています。

色々なところから情報を集めて精査しましょう。

腱板断裂のリハビリは?正しい方法でしっかり回復しよう

腱板断裂は、肩関節の怪我の中でも最も一般的なものの一つです。

手術をしても必ずリハビリが必要です。リハビリを適切に行うことで、肩関節の可動域を回復させ、筋力を強化し、再発を防止することができます。しかし、リハビリをやめると元の状態に戻るものも多々報告されています。以下では、腱板断裂のリハビリについて解説します。

痛みや腫れを抑える

まずは、痛みや腫れを抑えることが必要です。氷や温湿布を使って、痛みや腫れを緩和しましょう。また、痛みを感じる部位を安静にし、肩を使わないようにすることが大切です。

ライフスタイルの改善

無意識に腱板断裂をしているのは、すべてあなたのライフスタイルが原因です。その結果が腱板断裂なのです。

なので、腱板断裂のリハビリにおいて、ライフスタイルの改善も重要なポイントの一つです。

例えば、肩を痛めないようにな日常生活での姿勢の改善、ストレッチではない運動前後のケア、運動の際の適切な装備(例えば、適切な靴やサポータやテーピングに頼らない等)などが挙げられます。

一つの例として、脚の向きによっても肩の負担は大きく変わります。

また、食生活や生活習慣の改善も、リハビリの成功につながります。

可動域を回復させる

腱板断裂のリハビリの最初の目的は、肩関節の可動域を回復させることです。ストレッチや動きのある運動を行い、肩関節を徐々に動かすようにします。ただし、過度な動きや無理な姿勢をとることは、再度の損傷を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

筋力を強化する

筋力強化は可動域や全身の状態が回復してから行いましょう。リハビリ途中で筋力強化に必要なほどの負荷は好ましくありません。

今後の事を考えて、肩関節の周りにある筋肉を強化することも、腱板断裂のリハビリの重要なポイントです。肩を動かすために必要な筋肉を徐々に強化していくことで、肩関節の安定性を高め、再発を防止することができます。適切なトレーニングやエクササイズを行い、筋力を強化しましょう。

機能回復を目指す

最終的には、肩関節の機能回復を目指します。肩を使った日常生活の動作を再現し、肩関節の動きを改善させることで、生活の質を向上させることができます。知識のある指導者につき、適切なトレーニングやエクササイズを

定期的なフォローアップ

腱板断裂のリハビリが終了した後でも、定期的なフォローアップが必要です。運動療法士や理学療法士などの専門家によるチェックを受け、肩関節の状態を確認し、再発の可能性を抑えるために、適切なアドバイスやトレーニングを受けることが大切です。

心理的サポート

腱板断裂のリハビリは、肉体的な回復だけでなく、心理的な回復も必要です。怪我や病気によって、運動能力が低下すると、自信喪失やストレスを感じることがあります。そのため、リハビリ中には、患者さんにとって理解しやすい説明や、患者さんの気持ちに寄り添った対応が求められます。また、家族や友人のサポートも重要であり、彼らにリハビリについて理解してもらい、協力してもらうことも大切です。

最後に現在

仙台市内で腱板断裂でお悩みの方へ

腱板断裂は、スポーツ選手だけでなく一般の方にも発症することがあります。

正しい知識を持ち、予防することが重要です。

無駄なトレーニングやストレッチををしない事。

適切なオステオパシーの施術、姿勢の改善、適度な運動量などが、腱板断裂のリスクを減らすことにつながります。

また、もしも腱板断裂の症状が現れた場合は、早期に適切な治療を受けることが大切です。

適切な治療を受けないまま放置すると、肩関節の可動域が制限されるなど、後遺症が残ることもあります。

もしある程度の年齢になり肩の違和感を感じるならば、医師の診察を受け肩の状態の把握をすることもです。

腱板断裂は、肩関節の怪我の中でも最も一般的なものの一つです。スポーツ選手や肩の使用頻度が多い人だけでなく、姿勢が悪い人や加齢が進んだ人にも発症する可能性があります。適切な予防とオステオパシーの治療により、後遺症を最小限に抑え、健康的な生活を送ることができます。

手術後の腱板断裂

腱板断裂は、腱板がくっつくことですべて終了ではありません。先の延べましたが血流不全が主な原因なので、手術べ腱板をくっつけても血流不全は続いています。

だから、オペ後の予後が悪いんです。あなたの体、自律神経は、腱板を含む肩の機能が回復しきっていないと認識して痛みを起こしあなたの肩を動かさないようにしてくれてます。

オステオパシーは体の機能『血流、リンパ管の働き、神経への栄養、呼吸による栄養運搬』など、を回復させ肩周囲の動きを生き返らせます。

そして、肩を動かす事がスムーズになります

手術前の腱板断裂

手術じゃなくてもオステオパシーで肩の痛みや動かしにくさは解消されます。肩関節が痛むまでに、肩以外に腰や股関節、ひざや足の指、背中や首などの不具合が続き腱板断裂を起こすので、すべての状態をケアしていくごとに、肩を支える全身の位置関係が変わり、血流が変わり、肩の不快感が無くなります。

バリバリのスポーツ選手でなければ、ある程度のボールを投げられるまでになります。

施術は痛みもないし、リハビリのように酷い思いをしなくて大丈夫です。

オステオパシーの施術は、ご自身では気が付かない無意識にかばって使えない部分をどんどん使えるようにします。

そして、力んで固くなった部分が無くなるにつれ、使いやすさ、疲れにくい、と不具合のない状態になります。

からだの治療院おあしす

腱板断裂オステオパシーの流れ

オステオパシー、整体施術の流れをご紹介します。

お問い合わせください

お電話で事前にご予約下さい。

・お電話の『はい、からだの治療院おあしすです』と出ますので

・『ホームページを見て予約の電話をしたのですが』

とおっしゃって下さい

症状を伺ったり、ご予約のお日にちを決めさせていただきます。

※施術中は電話に出られないこともあります。その時は、後ほど頂いたお電話番号に折り返させて頂きます。

受付で問診票のご記入をお願いします

問診票へは

・現在のお悩みや過去に起こった不調等をご記入下さい

・問診票を基にカウンセリングを致します。

カウンセリング&施術内容のご提案をします

あなたお身体の状況や今までの状況をお伺いします。過去の事も現状に関係していますので掘り下げながら伺います。

カウンセリングのお時間は30分程度を予定しております。

改善したい状況、今まで処置を受けて改善しなかったお話、ご自身では気が付かないが現在抱えている不調等をお伺います。

また、こちらの施術方針、施術内容のご説明もさせて頂いております。分からないことがあれば何でもご質問ください。

あなたのお身体の状況確認

画像検査や血液検査では分からない、アナログな状態を把握していきます。オステオパシーの独自の検査で状況は把握できます。

オステオパシーの検査は、体全体で息の悪い部分(呼吸をしていない組織)を見つける検査です。

肩などに触れているだけで、あなたの身体に足りない要素は何か?(自律神経が高ぶっている要素)の特定をして行きます。無理な事はしません。

その後、必要であれば力が入るところの確認、呼吸の確認、関節の動き、頭部の状態など、全身の状態をチェックしていきます。

身体の施術を進めていきます

術は体に優しく触れながら、呼吸していない関節や内臓などが呼吸してくるまで待ち、身体の緊張感を抜いていきます。緊張感が抜けていくと

- 何かが抜けていく感じがして楽になる

- 呼吸がしやすくなる

- 肩の力が抜け座りやすくなる

- 足腰やお腹に力が入りやすくなる

- 温かくなってくる

- 眠くなってくる

等、お身体が元気になり眠れる準備が整います。手順を踏み、身体を作り上げれば、結果はついてきます。

定期的な確認

前回からの状態を確認しながら、更にリラックスした体を作り上げていきます。

また、その間に何があったか?

- 生活環境で姿勢を崩す要素はないか?

- これからもっと良くするのにできる事

等を考慮しながら施術する事でお客様もご自身の状態理解が深まります。

しっかり、定期的に身体を作る事、生活の中での体の使い方を見直す事で年齢を重ねても不調に見舞われない身体に出来上がってきます。

当youtubeチャンネルでも腱板断裂について解説しています

この

仙台でも多い腱板断裂は スポーツ選手も一般の方も注意が必要な症状

を書いた人

鈴木 友貴(すずき ともたか)

1979年9月生まれ

仙台市出身

◆経歴

2002年 赤門鍼灸柔整専門学校

柔整科柔道整復科 卒業 柔道整復師免許所得

2008年 赤門鍼灸柔整専門学校 鍼灸科 卒業 はり師きゅう師免許所得

2014年 全日本オステオパシー学院 卒業

2014年 自律神経失調症専門のからだの治療院おあしす 開業

◆保有国家資格

柔道整復師,はり師きゅう師

2023/5/10公開

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご予約

<受付時間>

10:00~20:00(平日最終19:30、土曜日は最終16:30)

※水曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

からだの治療院おあしす

住所

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-15-8-101

アクセス

地下鉄南北線北四番丁駅徒歩3分

駐車場:1台

受付時間

10:00~20:00

(平日最終19:30、土曜最終16:30)

定休日

水曜・日曜・祝日